地震の発生メカニズムと今後の地震発生可能性を知ろう

地震の発生タイプ

1) 活断層型地震

プレートに蓄積されたひずみのエネルギーが、プレート内部で破壊を引き起こし、断層ができて地震が発生します。直下型の内陸地震のほとんどがこのタイプです。日本には活断層が2000以上あり、日本中のほとんどの場所で地震が発生する可能性があります。阪神大震災もこの活断層型の地震でした。

2) 海溝型地震

大陸側プレートの下に海洋側プレートが毎年数センチずつ潜り込んでおり、大陸側プレートがひきずりこまれることでひずみが蓄積します。このひずみが限界に達したとき、元に戻ろうとする力が働き地震が発生しまう。90~150年ごとに起こるといわれている東海地震・東南海地震・南海地震はすべてフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下の潜り込んでいるために発生する可能性があります。

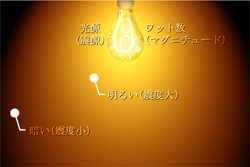

マグニチュードと震度の違い

マグニチュードというのは地震の大きさを示した数値であり、この値が大きいほど地震の規模が大きくなります。電球にたとえた場合、ワット(W)数が大きく明るいということなのです。

マグニチュードというのは地震の大きさを示した数値であり、この値が大きいほど地震の規模が大きくなります。電球にたとえた場合、ワット(W)数が大きく明るいということなのです。

一方、震度というのはその地点における揺れの大きさを示します。同様に電球にたとえた場合は、ある地点における明るさを示すルクス(lx)に当たる数値です。とても明るい灯りでも遠く離れると明るく感じられず、逆に小さな懐中電灯でも顔に当てると眩しく感じるように、地震で言うと地震の規模(マグニチュード)が大きくても、震源から遠ければ揺れの大きさ(震度)はそれほど大きくならず、逆に震源直近であれば大きな揺れに見舞われる、という意味なのです。

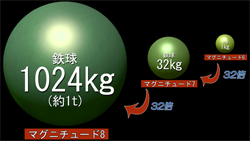

マグニチュードとエネルギー

マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約32倍であり、2増えれば32×32倍で約1000倍となります。マグニチュード8の巨大地震(1923年の関東大震災はマグニチュード7.9)のエネルギーは、マグニチュード6の中規模の地震1000回分になります。

マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約32倍であり、2増えれば32×32倍で約1000倍となります。マグニチュード8の巨大地震(1923年の関東大震災はマグニチュード7.9)のエネルギーは、マグニチュード6の中規模の地震1000回分になります。

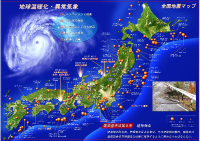

過去の大地震とマグニチュード

下記の図は過去の大地震の発生場所とそのマグニチュードです。これを見てもわかるように、日本中が地震の起こる可能性のある地震多発エリアなのです。

全国地震マップPDF[6.01MB]

関東地震断層マップPDF[4.10MB]

今後予測されている大地震

| 地震名 | マグニチュード | 10年以内 | 30年以内 | 50年以内 |

|---|---|---|---|---|

| 南海地震 | 8.4前後 | 10%程度 | 50%程度 | 80%~90% |

| 東南海地震 | 8.1前後 | 20%程度 | 60%~70%程度 | 90%程度 |

| 宮城県沖 | 7.5前後 | 60%程度 | 99% | - |

| 三陸沖南部海溝寄り | 7.7前後 | 30%~40% | 80%~90% | 90%~98% |

| 茨城県沖 | 6.8程度 | 50%程度 | 90%程度 | - |

| 色丹島沖 | 7.8前後 | 5%~10% | 50%程度 | 80%程度 |

| 択捉島沖 | 8.1前後 | 10%~20% | 60%程度 | 80%~90% |

| 安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート内地震 | 6.7~7.4 | 10%程度 | 40%程度 | 50%程度 |

| 日向灘のプレート間地震 | 7.6前後 | 5%程度 | 10%程度 | 20%程度 |

| 与那国島周辺の地震 | 7.8程度 | 10%程度 | 30%程度 | 40%程度 |

| 糸魚川-静岡構造線断層帯 | 8程度 | 14% | 20% | 40% |

| 阿寺断層帯 | 6.9程度 | 6%~11% | 10%~20% | 20%~30% |

| 三浦半島断層群 | 6.6程度 | 6%~11% | 10%~20% | 20%~30% |

| 富士川河口断層帯 | 8程度 | 0.2%~11% | 0.4%~20% | 1%~30% |

※地震調査研究推進本部 地震調査委員会「全国を概観した地震動予測地図」2008年版より

詳しくはこちらをご参照ください。

詳しくはこちらをご参照ください。